今年到现在,可谓是烂片无数。

更让人纳闷的是,怎么越来越多大明星、实力派都在拍烂片?

梁朝伟、段奕宏双影帝主演的《猎狐·行动》,成本超2亿。

结果豆瓣4.7分,同档期口碑垫底。

刘浩存、文淇主演的《想飞的女孩》,导演是拍过口碑佳作《嘉年华》的文晏。

同样口碑翻车,豆瓣只有5.3分。

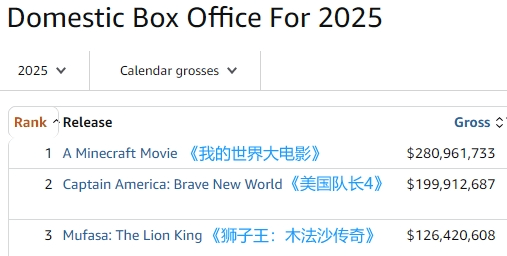

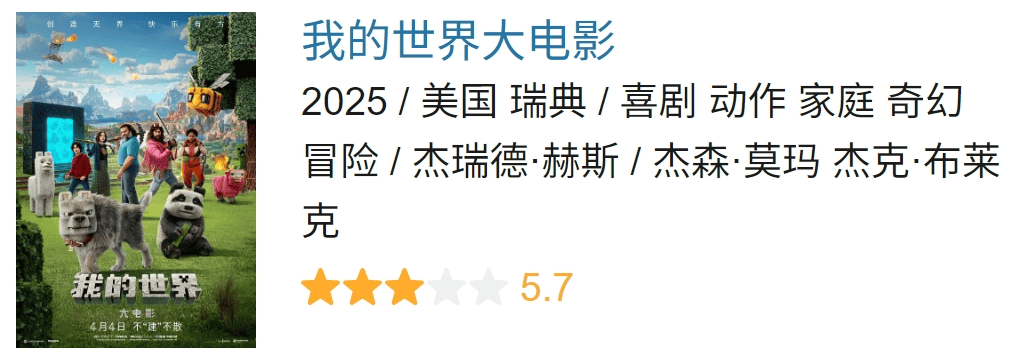

好莱坞更不用说了,今年各种大IP翻车。

更奇怪的是,票房榜上一边票房高涨,一边口碑崩盘。

正巧,最近一部新剧揭示了原委。

以讽刺喜剧形式,拍出了「烂片制造内幕」。

豆瓣评分高达8.6。

被赞「写实得像纪录片」「太有意思了」「笑到头大」。

虽然拍的是好莱坞。

但其中的行业通病,内娱是一个也没落下——

《片厂风云》The Studio

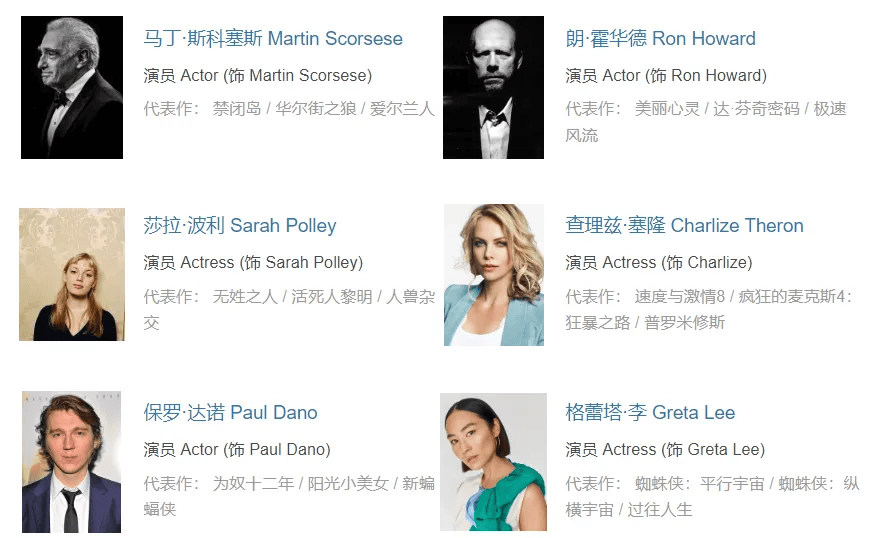

此剧阵容豪华到离谱。

顶级大导:马丁·斯科塞斯、朗·霍华德。

明星演员:查理兹·塞隆、「老白」布莱恩·克兰斯顿、保罗·达诺……

不过,这部剧中,他们都成了「烂片推手」。

故事讲的就是「烂片的诞生」。

男主,某大制片厂新上任的一个高管。

当他准备筹拍一部「真正的电影」时,灾难开始了。

明明,他一直秉持专业态度和艺术追求。

拒绝超英IP,续集宇宙;

拒绝资本选角,坚守创作自由;

秉持文化多样性和性别平衡,支持女性电影人。

明明,这是一个「全员高配」的项目。

巨额预算,不差钱。

马丁·斯科塞斯担任编剧、导演。

好莱坞老牌影星,公认的实力派史蒂夫·布西密,担任主演。

剧本兼具吸睛度和思想深度。

改编自震惊世界的「琼斯镇邪教大屠杀」。

涉及邪教、政治、英雄崇拜,对谋杀和自杀的思考。

「包罗万象,这就是人生。」

但谁知,还没开拍,就麻烦不断。

市场部断言,这电影绝对会赔本。

演员至少得小李子才行吧。

「史蒂夫·布西密?人们根本对不上脸。」

导演马丁·斯科塞斯?

「拜托,如今没人看奥斯卡了。《超级马力欧兄弟大电影》得奥斯卡了吗?」

拍邪教屠杀的真事?

不够正能量,品牌方怎么植入?

最后,男主只得改弦易辙。

花一千万,买断马丁·斯科塞斯的剧本。

只为不让这部电影问世。

真正投入财力物力的,是个平庸至极的合家欢剧本。

不够商业,不够文艺,既没有叙事力度,也没有风格锐度。

完全是个饮料品牌的广告片。

预告片中,还让主角跳起抖音最火的舞蹈。

这是烂片无疑了吧?

但好笑的是,高层拿到方案后,连连称赞。

「主角不是白色的,这可太多元了,太棒了。」

盛赞是重量级大片。

看片会,和每一次内部看片一样。

全场啜泣抹泪,赞不绝口。

但一出电影院都在吐槽——

「谁要是觉得人们爱看这个,那一定是有妄想症。」

烂片吹上天,全靠同行互捧,营销洗脑。

是不是相当熟悉?

这部剧最高明之处在于,不止批判资本如何毁了电影。

男主不是空有权力的门外汉,也不是沽名钓誉的资本家。

他是真心爱电影的资深影迷,有文化、有审美,懂得尊重创作者。

他的目标也始终不是利润,而是艺术。

但奇怪的是,他越想做正确的事,越是事与愿违。

剧中有一集,讲他探班片场的讽刺闹剧。

他向来主张导演中心制,想低调探班表示支持。

结果,剧组上下全当他是老板,对他各种阿谀。

工作人员为他备上专用监视器,专属葡萄干。

演员为蹭他的私人飞机,对他所有建议都表示赞同。

导演也为了巴结他,无条件接纳他所有反馈。

结果就导致,男主口口声声说自己体谅剧组人员,绝不会随便提意见影响进度。

但,三番五次好心办坏事,让拍摄陷入停滞。

因为觉得穿西装太高调,他一到片场就换了衣服。

没想到,穿走了戏服,让演员没得穿。

工作人员又不敢从他身上扒走。

因为别人眼里,他的话分量太重。

他稍一多嘴,就插手了剪辑节奏。

最后,他好不容易彻底闭了嘴。

却没想到,开进片场的车,挡住了演员拍戏时的路。

让一场一镜到底的戏,前功尽弃。

导演原计划,趁落日余晖拍的这场戏。

最终天黑了也没拍成。

气得她冲男主大吼——

「你不是要支持女性吗?除了这里去哪支持都行。」

这次探班片场经历,也成了他上任后的工作常态。

好像每次想做正确的事,都会因行业机制、身份错误,上下级结构等问题,被迫做出相反的决定。

结果,一步步拍出了自己最讨厌的电影。

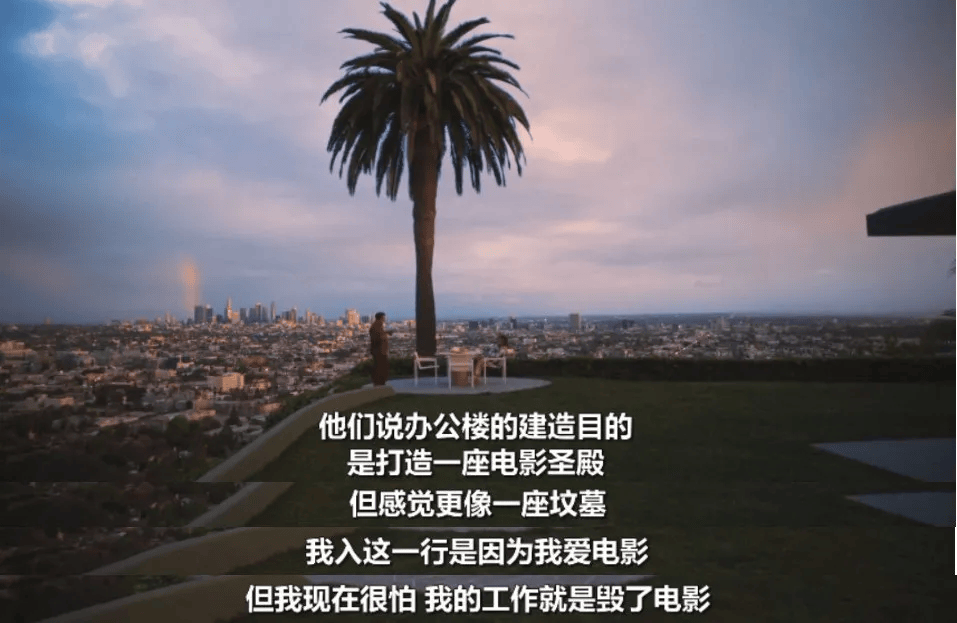

他成为制片厂高管后,以为自己终于有能力为电影人营造自由的创作环境了。

却没想这能力本身,反倒成为了创作自由的最大阻碍。

显然,他的失败不在于能力,而是行业环境已经不允许一个人单打独斗地改革。

这在内娱并不陌生。

每个人都说,要尊重创作自由。

但从选角、立意,到剧作节奏,都和平台数据紧密挂钩。

更不用说项目从立项到成片之间,还要经历多少数据模型、市场团队、监管部门的「审美校准」。

如今几乎看不到强烈个人风格的作品。

许多创作者到了一定位置后,就很难听到真话。

像张翰的《东八区》,播出前身边人都说好。

他对自己的能力早在无条件的肯定中,迷失了认知。

胡玫拍《红楼梦》,内部放映时一片赞誉,上映后成了笑话。

即使是真正有能力、有追求的创作者,一旦有所成就后,也会处处受掣肘。

像陈凯歌在取得《霸王别姬》等作品的成功后,开拍《无极》。

巨额投资,巨星云集,还有豪华团队。

结果又想要东方魔幻,又想要迎合好莱坞审美,最后拍出了史诗大烂片。

剧中,最荒诞的一幕莫过于——

男主前脚无情拒绝马丁·斯科塞斯参与项目,让他气哭在塞隆怀中。

后脚回家欣赏他的电影,啧啧称赞。

男主有句台词:

「我入这一行是因为我热爱电影,但我现在很怕,我的工作就是毁了电影。」

这一悖论,道出了行业真实困境。

每部作品都是集体的结晶,但当整个机制本身崩坏的时候,个体再有热情和创意,也要面对现实的一地鸡毛。

理想和现实之间,总是隔着万重山。

一方面,创作者们渴望拍出好电影,但现实往往让他们寸步难行。

他们需要资金支持,就不得不迎合市场,选择那些看似卖座但可能缺乏深度的题材。

他们必须经过从平台、资本乃至监管部门的层层把关,就不得不接受创作初衷被层层稀释、消解。

而另一方面,观众真正想要的,从来不是这种迎合式的投机之作。

如果一部电影无法打动人心,再怎么营销也终究会被市场淘汰。

于是创作者们又会陷入新的困境:生存压力驱使下,他们不断妥协、调整,接纳四面八方的意见。

结果,反而拿出一部部不叫好也不叫座的空心作品。

像近年来,迪士尼在真人版动画电影《白雪公主》《小美人鱼》,试图「紧跟潮流」,展示身份政治的觉醒意识。

却牺牲了故事本身的魅力,反而处处不讨好。

可即便摆脱了现实压力,创作者也未必能轻松如愿。

很多有名、有钱的创作者,又很容易脱离大众情感需求,沉溺于个人表达。

像剧中的大导「朗·霍华德」,最费心经营的一段戏,反而成了最不顾观众感受的废笔。

让人不禁想到科波拉的《大都会》。

烧掉1.2亿美金,拍出一部票房、口碑双扑街的电影。

浪费一众演员,只换来他的自我感动。

内娱又何尝不是如此。

越来越多电影,成了没有风险的中庸叙事。

原本题材犀利的项目,被加上各种时兴的情感线和价值观后,稀释了所有深度和锐度。

道德感和话题性成为最大诉求,为了强行制造宣传爆点,可以牺牲故事的流程和角色的立体度。

结果就是,没人真正在拍自己想拍的作品。

平日里,我们没少骂烂片。

这部剧除了替我再狠狠吐槽一把外,也不免让人觉得悲哀。

原来,比烂片的泛滥更让人遗憾的是——

每一部被批毫无诚意的电影背后,都曾有一群想认真创作的人。

尤其在这样一个时代,能成为青史流芳的伟大创作者,除了真诚和努力,依赖的竟是那一点点时运。

原来,烂片不是一夜生成,不是几个人所为。

而是每一次妥协、失控、一句句场面话叠加的结果。

背后,则深藏着一整套精密的运转机制。

大量行业中的深层困境:理想主义者的软弱、市场逻辑的强硬、意识形态的纠缠、表达空间的边界……

它在好莱坞存在,也在内娱扎根。

要改变它,可能比拍一部好片还难。